昭和50年9月、呉市議会に市場移転の促進を図るために市場移転対策特別委員会が設置された。また昭和51年4月、農林省は、51年度から60年度にわたる「卸売市場法」に基づく全国卸売市場整備基本方針を発表した。このなかで呉市中央卸売市場の建設は前期(昭和51~55年度)に位置付けられた。かくして呉市は計画の具体化をすすめ、53年3月には「市場施設整備事業実施計画書」を農林大臣に提出し承認をえたのであった。

このように中央卸売市場建設が決定したことにより、呉市は、昭和54年2月、中央卸売市場の設計業務を委託した。翌3月には、市場用地として先の埋立地(呉市光町65番地3)5万521平方メートルを買収した。そして同年10月には建設工事が開始され、約38億円(用地費を含む)と2年間の歳月をかけて、56年9月30日に待望の呉市中央卸売市場の竣工をみたのであった。この施設は図10にみるように、まさに流通革命の旗手と呼ぶにふさわしいものであった。

この間、新中央市場に入場する卸売業者の選定も順次進められていた。農林省は、青果・水産物とも卸売業者は1社ないし2社が適当であり、市場取引の公正化、合理化のうえからも仲買制度の納入は必要という方針をもっていた。呉市においては水産物卸売業者は1社しかなく残る問題は、青果物卸売業者6社、漬物卸売業者2社の処遇と仲買人の選定だけであった。

このうち最大の難問と思われた青果物卸売業者数については、呉青果商業協同組合の希望もあり2社ということになった。昭和53年11月中に呉市長に対し、平本青果株式会社・株式会社呉青果・長山青果株式会社は3社連名で1社に合併し新市場に入場(昭和57年4月8日平本和夫を社長とする呉中央青果株式会社設立)、呉丸一青果株式会社と小野青果株式会社は2社連名で1社に合併のうえ新市場に入場(昭和57年7月26日呉丸一青果が小野青果を吸収合併)、第一広青果物株式会社は新市場へ入場せず廃業するという「誓約書」を提出した。一方、漬物卸売業者2社は、関連事業者として新市場に入場するとこになった。この約6か月後の54年5月、呉中央水産が新市場に入場する旨の「誓約書」を提出した。その後難航したものの仲卸業者の選定もすみ、あとは新中央卸売市場の開場をまつだけとなったのであった(呉仲卸青果組合は昭和57年7月26日に設立されている)。

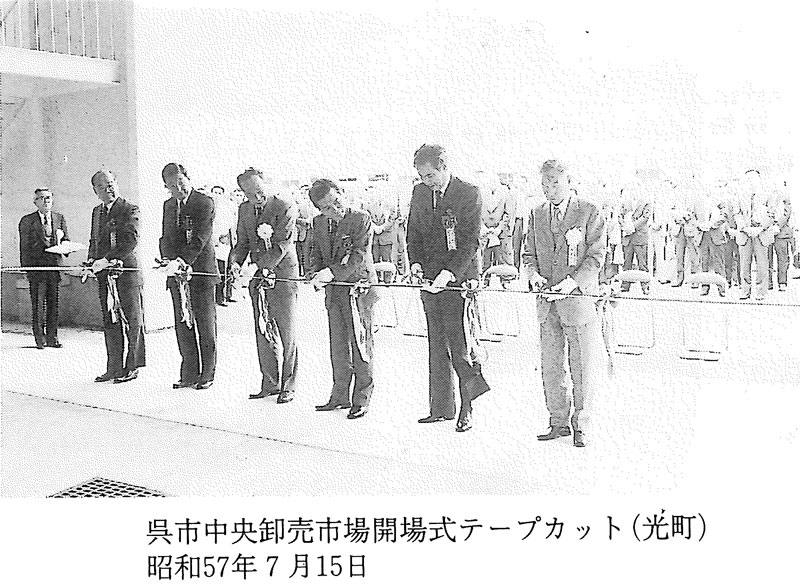

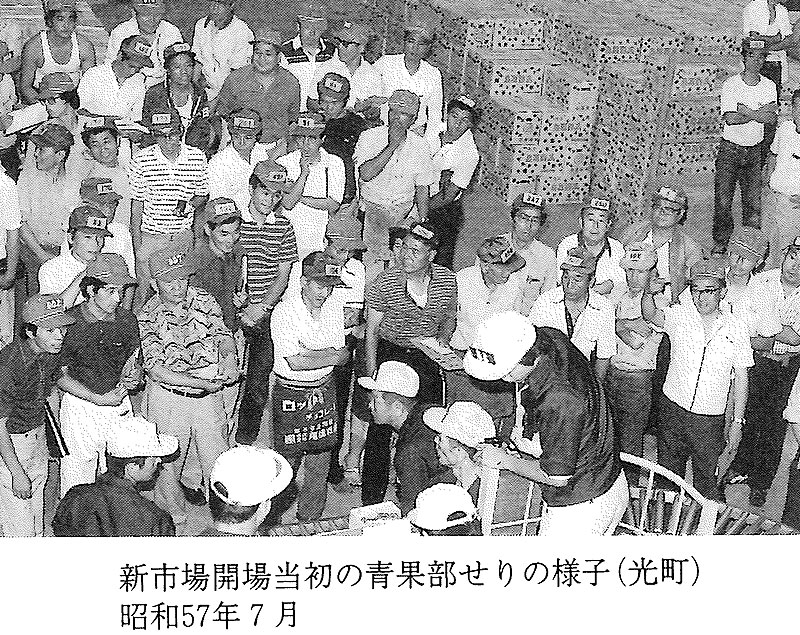

昭和57年7月15日に、新呉市中央卸売市場の開場式が挙行され、7月26日にこの新市場の業務が開始された。これまで中央卸売市場の分場として活動をつづけてきた広分場は7月25日で廃止され、7月26日からその他の市場として呉東部卸売市場という名称で営業することになった。新中央卸売市場は、図11にみるように仲卸業者が商品の分荷、加工調整をになうという意味でこれまでとは異なっていた。

ところが、この画期的な新中央市場に、当初、水産物部の卸売業者は入場していなかった。市場開設者の呉市と水産物部卸売業者の呉中央水産との話し合いが何度となくもたれたものの、結論を出すまでに至らず、やむをえず青果部丈の開場となったのであった。開場後も両社の交渉は続けられ、58年5月21日には、10月31日までに呉中央水産が新市場へ入場するという「覚書」が交換されたが、それさえも実現されなかった。両者の交渉が妥結し呉市中央卸売市場水産物部入場式が行われたのは、59年2月22日、業務が開始されたのは2月24日のことであった。ただし青果部で採用された仲卸制度は、呉市中央卸売市場の場合、「零細漁業者の昭良漁獲物の個人出荷であって、これが為市場のせり上場単位も非常に小さく、もちろん、仲買人制度の導入も不可能」(「新設中央卸売市場の水産物部が移転するについての要望書」)という業者の要求が入れられて実現しなかった。