3.鮮魚の統制と配給

鮮魚卸売業の場合、すでに昭和3(1928)年2月24日に呉水産株式会社に統一されていたこともあって、個人商店の統合という問題はおこらなかった。しかし、呉青果物荷受組合の設立と時を同じくして呉海産物荷受組合が設立された。また17年9月1日に広島県水産物荷受配給統制組合が創設されたことにともない、呉市にもその支部が設置された。その後19年10月にいたり、広島県水産業会により県内の魚市場が買収され、呉市内の荷受期間である呉水産株式会社は広島県水産業会の呉支部となった。

昭和15年9月30日、呉水産仲買人組合(組合員400名)大会が開催され、この日に決定にもとづき、15年11月から呉水産株式会社から鮮魚を共同購入し市内18か所の共同販売所で営業することになった。また同年12月16日には任意組合の呉水産仲買人組合が解散し、法的根拠をもった呉鮮魚小売り商業組合が設立された。

この組合は18年7月1日には阿賀・広・吉浦などの各鮮魚組合を合併して、新呉鮮魚小売商業組合と改称された。その後、19年10月にはこの組合も「統制組合法」にもとづき、呉魚類配給統制組合となった。

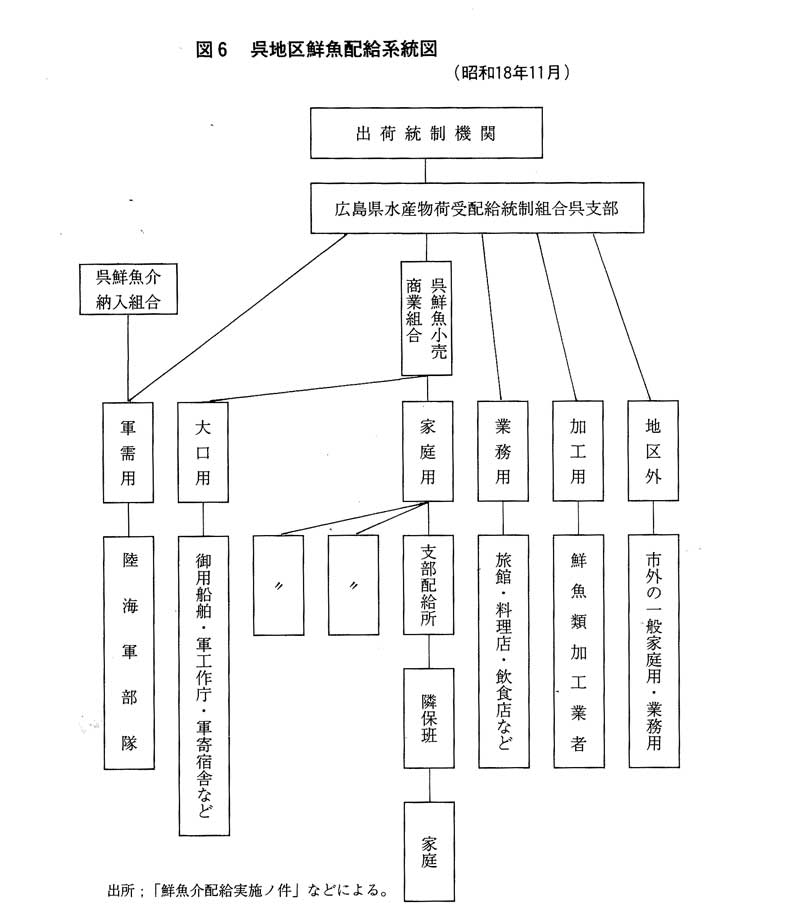

呉市の鮮魚の配給は、昭和18年11月25日をもって開始された。その当時の配給系統を示すと図6のようになる。荷受品は第1に軍需用に、第2に家庭用に、残余を他の需要にふりむけるとされている。ここで注目すべきは、呉鮮魚介納入組合が軍需用専門の荷受および配給機関として存在しているということである。

なお、鮮魚の19年7月から12月までの1日1人当たりの平均配給量は、割当基準量30匁(約112.5グラム)に対し名目で2.6匁(約9.8グラム)、実質2.2匁(約8.3グラム)にしかすぎなかった。