2. 戦後の食料品卸売市場の状況

食糧難は戦時中以上に、強制力が低下した戦後に深刻さを増した。食糧自給能力のない消費都市呉の惨状は、想像を絶するもので、昭和22(1947)年ともなると、「二月以降一週間乃至十日前後の連続的遅配」(「食糧危機突破に関する陳情」)においこまれた。生鮮食料品など副食品も例外ではありえず、呉市は、「市民生活の安定と生活物資の移出入の円滑化を図るため現在の魚市場を中心とする中央市場を新設広地区その他に分場を設置」するとともに、「市内数か所へ公設市場を設け」(「昭和二十二年度呉市監査資料」)ることとした。そして同年中に郷町公設市場と愛宕町公設市場を開設したのであった。

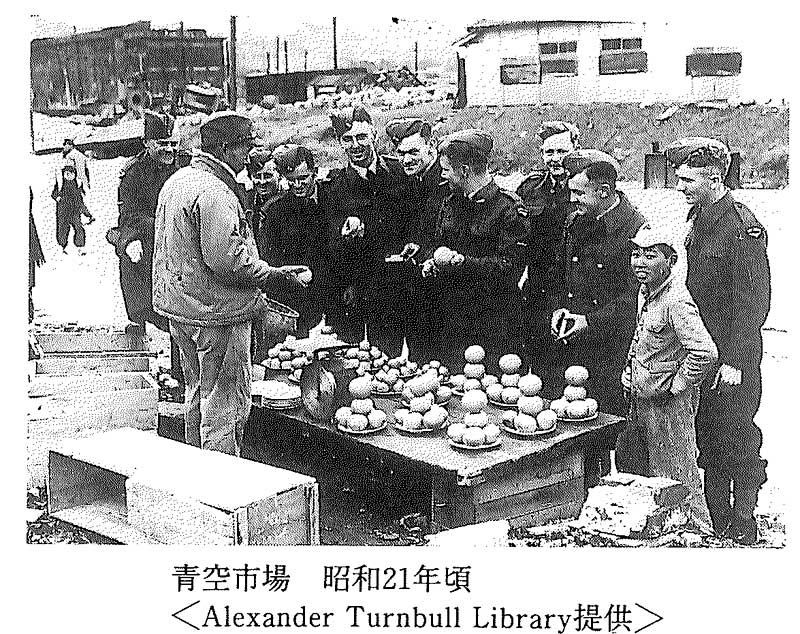

中央市場の開設が急がれた理由としては、かつて呉市の2大市場のひとつである中通市場が空襲により焼失し、呉市のほとんどの生鮮食料品卸売業者が海岸通にある川原石市場に集まったために狭隘になっていたという事情もあった。川原石市場のうち青果市場は、大正後期から昭和初期に各卸売業者が独自に立地し形成されたものであり、老朽化したうえに公共施設に乏しく狭く、公道にはみだして営業することも多く交通上障害ともみなされていた。魚市場の場合は呉市が計画的に建造した施設であるということで、青果市場ほど深刻な問題とはなっていなかったものの、やはり昭和3年の建物ということで種々の面では不便まぬがれえなかった。

ここでこれら青果及び魚市場で営業する卸売業者の戦後の動向を追うことにしよう。まず青果物についてみると、昭和22年10月14日、統制が解除されたことによって、広島県青果物配給統制株式会社呉支店には、株式会社呉青果として新発足している。そしてこの会社から丸一製菓株式会社(昭和25年12月19日、越智禎助を社長として設立)・小野商店・長山商店が統制会社以前の系譜にしたがって独立し、呉青果と同様に川原石市場で営業を開始した。24年1月31日には、かつて海軍納入業者の実績を持つ平本商店が株式会社平本商会と会社形態に移行している。なお、旧呉市域以外の青果物の卸売業者の動向については、明らかにしえなかった。

鮮魚の場合、戦後、広島県水産業会は解散団体に指定され、この営業権は広島県水産課の斡旋により、昭和21年5月をもって、呉水産興業株式会社(代表者・大島祥嗣)と呉鮮魚荷受共同組合(代表者・細田伊太郎)に受けつがれることとなった。その後両社は、経費の節約、売掛金の回収の円滑化を求めて24年7月に合併、呉中央水産株式会社を設立した(「魚市場拡張に関する請願」)。

よく25年9月、山陽水産株式会社が設立されたがわずか3か月で倒産、同社の業務は呉魚市水産株式会社にひきつがれた。なお、25年3月に提出された先の請願によると、当時、海岸通2丁目の魚市場のほかに、阿賀町と広町の長浜にも魚市場があり、前者は阿賀港水産株式会社、後者は長浜水産荷受組合と山陽水産荷受組合が営業に当たっていたという。