1. 戦時体制下の呉市

昭和12(1937)年7月7日、北京郊外の盧溝橋において日本軍と中国軍の衝突事件が発生した。8月13日には上海に戦火がおよぶなど、しだいに日中間の全面戦争となっていた。

昭和12(1937)年7月7日、北京郊外の盧溝橋において日本軍と中国軍の衝突事件が発生した。8月13日には上海に戦火がおよぶなど、しだいに日中間の全面戦争となっていた。

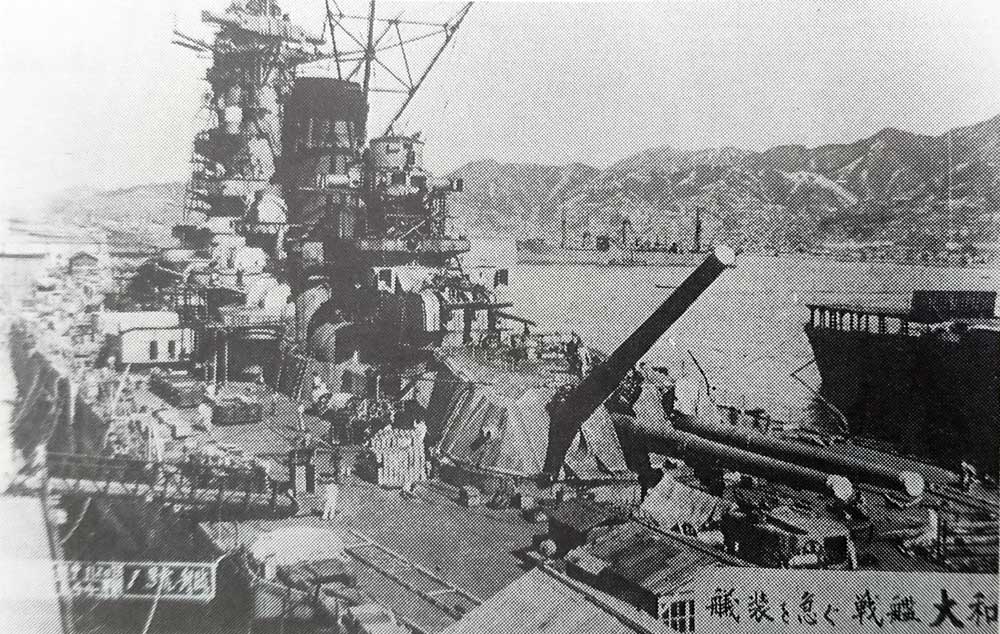

日中戦争の開始とほぼ時を同じくして、昭和12年11月4日、日本海軍の技術を結集した正規の巨艦「大和」(基準排水量6万9100とん、46センチ砲搭載)が起工された。工事は夜に火をついですすめられ、15年8月8日に進水し、予定より早い16年12月16日に完工した。

「大和」の建造にさいしては、造船ドックの4分の1に大屋根が取り付けられるなど、徹底した機密保持対策がとられた。昭和12年8月14日には「呉軍港防諜規程」が制定された。こうして呉市には、市民総ぐるみの監視体制がつくられていくのであった。

「大和」の建造と海軍の大規模な拡充は、呉市の経済界に好景気をもたらした。しかし、この軍需景気の背後では急激に物価が上昇しており、生活に身近な物資を生産する「平和産業」があいついで、整備縮小されていたのである。消費物資の不足には必然的に経済統制をもたらすことになり、呉市では15年3月18日に米穀に一時的に「切符誠」が導入されたのをはじめとして、つぎつぎに「切符誠」による配給が実施されている。

昭和16年12月8日の真珠湾への攻撃によって、日本は太平洋戦争に突入した。軍需産業の中核を形成する呉と広の海軍工廠は、前者が10万人、後者が5万人といわれる労働者が昼夜兼行しいられるほどの忙しさであった。こうした流入もあって当時の呉市には正式な資料は失われているものの、配給台帳による18年12月の人口が40慢4257人と記録されているように、40万人をこえる人々が生活していたものと推測される。

初戦の勝利も長くはつづかず、戦局の悪化により、市民生活は極度に圧迫されていった。鮮魚・矢先などの生鮮食品を中心に食料品が不足し、市民はいつも空腹と栄養不足に悩まされていった。留守をまもる婦人たちは、日常生活を支えつつ、防空訓練・建物疎開・勤労奉仕・出征兵士の見送りなどに忙しい毎日を送っていたのであった。また子供たちは、父母のいる呉を離れて疎開生活をしなければならなかった。

こうして苦しいながらも営まれていた戦時下の市民生活も、空襲によりついに維持することができなくなった。呉地方を襲ったおもな空襲は、昭和20年3月19日の呉軍港への攻撃をはじめとして、6回におよんでいる。このうちもっとも呉市民に大きい被害をもたらしたのは、7月1日夜半から2日の未明にかけての焼夷弾攻撃であった。これらの空襲により呉市街は、呉工廠・11工廠とも生産がストップし、呉港は軍港の機能を失った。そして20年8月15日の敗戦により、明治19(1886)年以来の軍港としての歴史についに終止符をうつことになったのであった。