戦後も10年目をむかえた昭和30(1955)年、量は社会党の統一がなったのにつづき自由民主党が結成され、ここに55年体制とよばれる政治体制が誕生した。こうした新政治体制と歩調をあわせるかのように、31年度の『経済白書』は「もはや戦後ではない」と、近代化と技術開発にもとづく成長という新たな経済体制の必要性を強調していた。こうした政治、経済面における新体制は、神武景気・岩戸景気という好景気の到来をもたらし、所得倍増政策もあって世界に類例を見ない高度経済成長を経験する事になる。

呉市の場合、昭和31年に約10年間駐留していた英連邦軍が引揚げ、市民はやはり戦後は終わったという感を強くもった。30年代初頭は失業と財政再建に苦しんだものの、日立製作所株式会社呉工場(昭和33年4月10日開所)をはじめとする企業誘致と、20年代に立地していた企業の本格的稼働により、造船と鉄鋼を中心とする港湾工業都市としてよみがえったのであった。

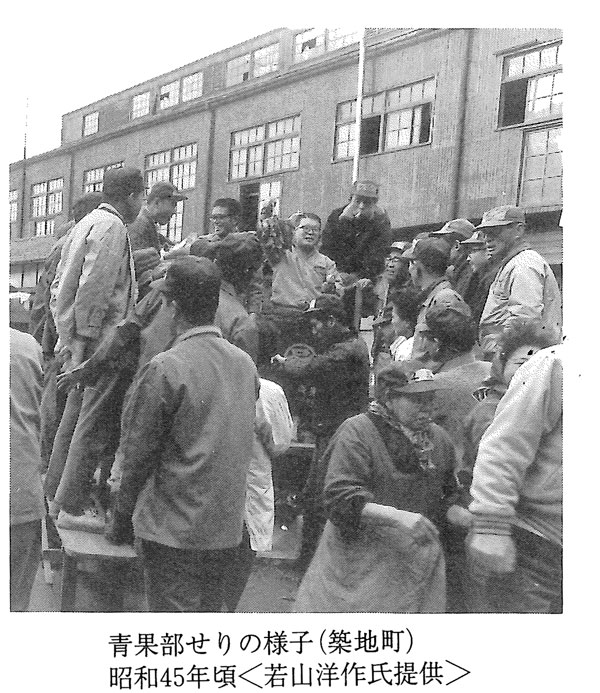

高度経済成長は、一方で大量消費の時代であり、生産と消費を媒介する流通に一大変革をもたらすことになった。全国の生産地と消費地を結ぶ手段としてトラックが重要視されるようになっていったのである。このモータリゼーションの進行にそった流通革命を断行するには、昭和26年に旧海軍施設を改造して開場した市場ではあまりにも古く、そして狭かった。新時代の市場は物流に沿った合理的な立地論上に建設されてこそ威力を発揮するといえよう。

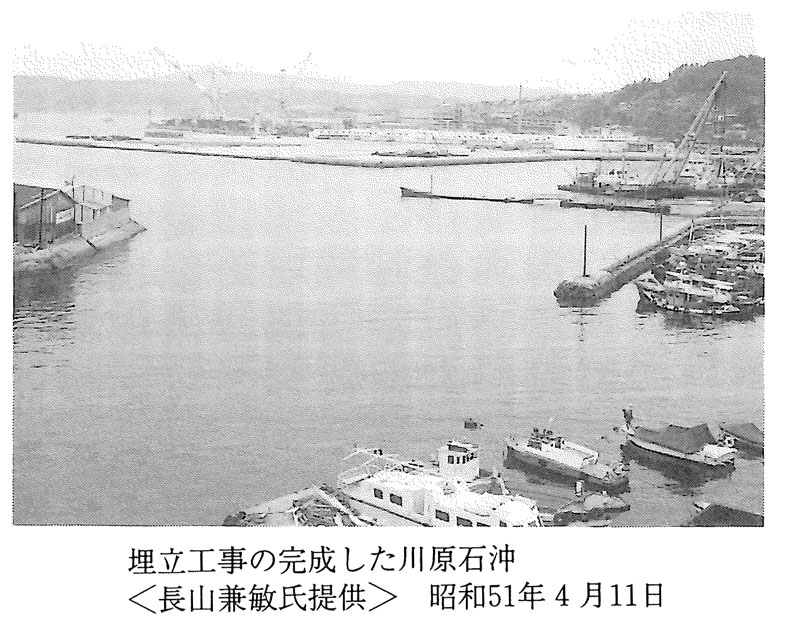

昭和43年8月、川原石(西)地区を埋め立ててそこに食品流通センターを建設するという構想が策定された。翌44年12月、中央卸売市場運営審議会は、「埋立地に市場を建設し移転するよう」市長に答申した。45年12月には、旧中央卸売市場沖の川原石(西)地区の埋立地工事が開始され、約4年6か月後の50年3月に完成した。この間46年3月には、この埋立地に中央卸売市場とこれに関連する食料品卸小売商を移転して一大食料品センターを形成することを結論とする、『呉港西部食料品センター造成地利用調査報告書』が発表されている。こうして中央卸売市場と食料品卸センターが建設されることになったのであった(呉食料品卸センターは昭和51年5月10日に開場した)。