1.軍港の発展と呉市制の実施

呉軍港の発展 明治22(1889)年7月1日の呉鎮守府の開庁を契機として、呉には軍人および艦艇が配備され、急速に軍港としての性格を強めていった。しかし兵器製造関係施設-工作庁については、呉鎮守府開庁当時はほとんどみるべきものがなく、開庁後、「帝国海軍第一ノ製造所」を目指して工事が進められることになる。

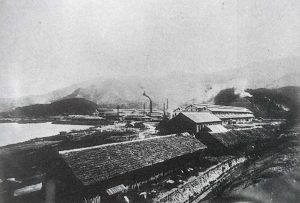

明治29年3月

出典:「呉海軍造兵廠創立記念帖」明治30年<史料調査会 海軍文庫提供>

工作庁関係の工事は造船部から開始され、明治24年4月には第1船渠(ドック)をはじめとしてつぎつぎと関係施設が完成した。こうしたなかで、日清間の関係が緊迫化、開戦準備のための緊急工事が開始された27年6月3日から仕事量は日ごとに増加し、労働時間の延長、休日出勤によってどうにか急場をしのいだのである。しかし』10月になると黄海決戦で損傷を受けた「松島」「比叡」「西京丸」などが呉に入港、昼夜兼行の忙しさとなる。こうした呉の日清戦争に果たした役割が認められて、戦後に拡張が本格化、30年10月には造船部が造船廠に改組され、同年10月27日には、呉における最初の軍艦(通報艦)「都」(1772排水トン)が進水した。さらに31年12月14日には、1万トン以上の艦艇が建造できる東洋一の第2船渠が完成した。

一方、呉鎮守府開庁当時に造船部とともに設置された兵器部は、工場が1棟あるのみにすぎなかった。「兵器独立」を目指す海軍省は、兵器部の拡充を計画したが政府と議会の対立もあってなかなか実現しなかった。ところが、明治27年8月1日に日清戦争がおこり、急いで兵器製造所を仮設することが決定した。9月ころには、この仮設呉兵器製造所の工事が開始され、28年12月にはほぼ竣工、29年3月から本格的な生産活動を開始した。これを機会に4月1日には仮呉兵器製造所と改称、30年5月21日には、呉海軍造兵廠へと拡充改組された。さらに35年から4か年計画で製鋼部が建設されるなど、呉派日本海軍が目指す「兵器独立」の中心地として急速に発展したのであった。

明治36年11月10日、事業の統一をはかる目的をもって、呉海軍造船廠と呉海軍造兵廠は呉海軍工廠(海軍直営の兵器製造工場)に統一され、初代呉工廠長に山内万寿治少将が就任した。この時の呉工廠は、造船部・造兵部・製鋼部・造機部・会計部・需品庫からなっていた。こうしたなかでむかえた日露戦争においても、呉海軍工廠の威力はいかんなく発揮された。また日露戦争とその後の繁忙期に、日本最初の装甲艦で1万3750排水トンの巡洋艦「筑波」(明治38年12月26日進水)とその姉妹艦「生駒」(明治39年4月9日進水)をほぼ同時に建造したことによって、呉工廠の建艦技術は、横須賀工廠をぬいて日本一と認められるようになった。その後も呉工廠においては、40年4月15日に当時世界最大の戦艦「安芸」(1万9800排水トン)、44年3月30日に2万トンをこえる大艦の戦艦「摂津」(2万1443排水トン)、大正3(1914)年には世界最初の3万トン台戦艦「扶桑」(3万600排水トン)などをつぎつぎに進水した。