4.呉市中央卸売市場の開場とその活動 2

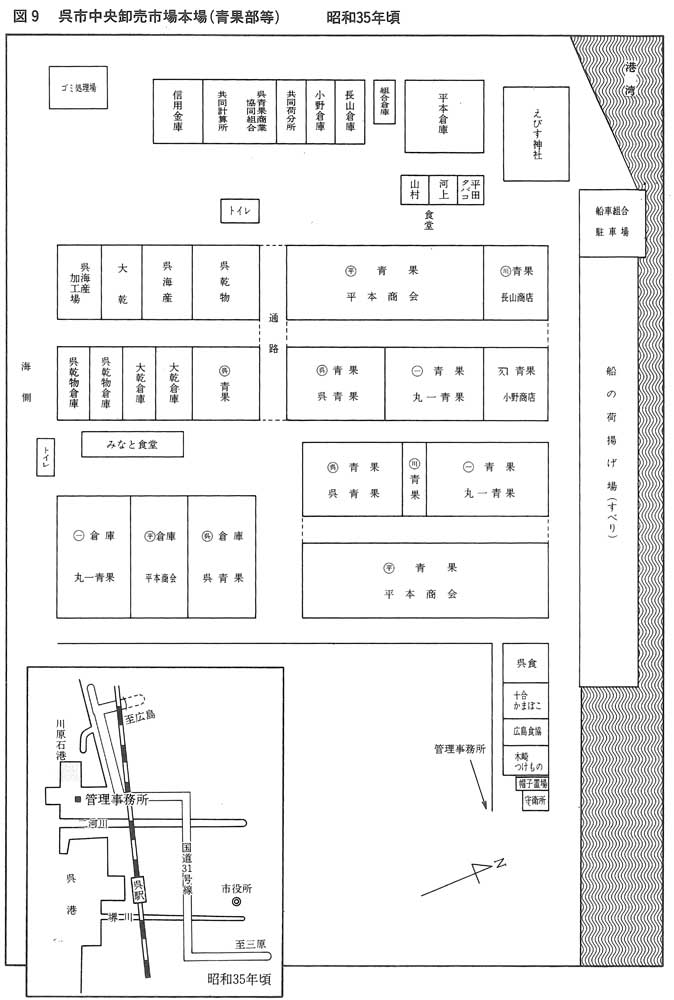

ここで、図8をみながら、開場当初からの呉市中央卸売市場の取引の状況をふりかえってみることにしよう。すでに述べたように、呉市の場合中央市場といいながら仲買人制度がなく、したがって市場参加権利をもった小売人が市場の取引に参加するという特徴をもっていた。また生鮮水産物部の場合は、昭和3年の呉市魚市場以来の伝統をうけついでせり売りがなされていたものの、青果部・海産乾物部・漬物部の方は、旧来の商習慣をそのままもちこんできたという。その結果、「開設当初は相対式が主で、せり売りが従であり、相対売りで売れ残ったものをせり売りでさばくという」考えであり、「せり売りは投げ売りを意味していたといわれる」(『卸売市場制度五十年史』第3巻)。こうしたこともあって、27年5月には、青果部取引改善促進会が結成されるなどの努力がはらわれ、30年以降はせり方式が主流となる。

昭和26年11月5日には、呉青果部共同計算所が設置された。売買参加者のなかには、卸売人への代金支払いが1ッか月後であるということからえてしてその支払代金を流用し、最悪の場合は破産へということがしばしばみられた。青果部の場合は卸売人が6社と多かったために、支払いがおくれたら別の会社から仕入をすればよいという安易さが強かったわけである。こうした点を改良するために、売買参加者にかわり精算事務所が支払いをするという、代払制度が導入されたのであった。なおこうした経緯を経て29年1月14日には、呉青果協同組合が設立されたが、30年ころに協同組合と呉青果商業組合に分裂、35年には両社が合同して呉青果商業共同組合が設立された。一方、生鮮水産物部の売買参加者の団体としては、25年2月28日に呉地区魚類協同組合が設立されている。

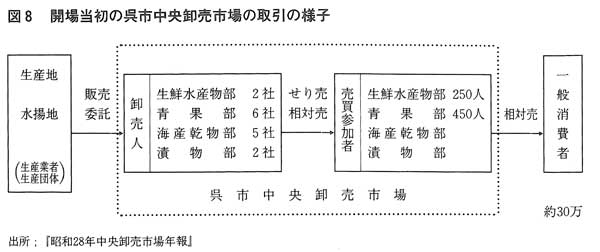

最後に、呉市中央卸売市場開設者の機構をみることにする。中央卸売市場は呉市の経済部に属し、課と同等のあつかいをうけ、以上長は課長職で、そのもとに係長職の場長補佐がおかれていた(新市場移転後、場長は部長職となり、そのもとに課長職の次長がおかれる)。開設当初の陣容は神田保男市場長以下20人であった。少し性格をことにるすが、国有財産を借用して開場した呉市中央卸売市場の施設は、30年に「旧軍港市転換法」にもとづいて呉市に譲与されている。なお42年には、火災により管理棟1棟を焼失した。ここで35年当時の呉市中央卸売市場の配置を示すと図9のようになる。