2. 青果物の統制と配給

昭和初期に至るまで、ほとんど個人商店として営業をつづけてきた呉市の青果物卸売業は、この時期あいついで会社形態に移行した。昭和14(1939)年1月には、中通市場場内の6問屋(西友商店・大下[春]兄弟商会・岩竹舜三郎商店・隅谷久次郎商店・中坊[伊藤稔]商店・第一物産)が合同して呉青果株式会社(西本伍一郎社長)が設立された。そして16年3月には川原石市場の11問屋(佐々木商店・〇ウ堀口商店・〇ワ堀口商店・加島商店・竹谷商店・越智商店・村上岩崎商店・小林商店・バナナ専業梶岡商店・藤村三郎商店・桑田商店)が集まって呉中央果実株式会社(佐々木義高社長)、5月には9問屋(若山作一商店・三八厚井初太郎商店・近藤[繁]商店・佐々木佐太郎商店・西本菊雄商店・山下タケ商店・藤目商店・森誠一商店・中島学商店)が合同して呉中央青果株式会社(若山圭一社長)が10月には8問屋(岡本商店・明徳[山田豊]商店・角野[忠雄]商店・長山[敏正]商店・河野[市太郎]商店・山口[誉臣]商店・栗山[敏夫]商店・大島[善兵衛]商店)により呉蔬菜果実株式会社(岡本文治社長)、11月には13問屋(隅谷商店・小山商店・合田商店・森川商店・坂本商店・工商店・宮野商店・大段商店・松岡商店・宗平商店・朝日町越智商店・西井正雄商店・西井俊一商店)が合同して呉海産青果株式会社(隅谷政一社長)が設立されたのであった。

経済統制の進展は、「平和」産業の整備を個人経営から会社形態への変化でとどめるものではなかった。太平洋戦争勃発後の昭和17年1月には、さきの5社に、16年4月21日をもって呉市に合併した広町の広青果市場(万谷常太郎・石田千代三郎主管経営)、大本金一商店仁方町の仁方青果市場(相原格・川崎龍一主管経営)が加わり呉市一円を対象とする呉青果物荷受組合が結成された。この組合の出資金は10万円で中通2丁目に本市場、海岸通2丁目・広町・仁方町に分場をおき、それぞれに蔬菜部と果実部を有していた。なお青果物需給が逼迫した19年12月1日には、広島・呉を対象とする広島県青果物配給統制株式会社が設立され、呉青果物荷受組合の組織は呉支店に移行された(以上、青果物卸売業者の整備過程については、おもに「株式会社呉青果創立15周年式辞」によった)。

このように複雑な経緯をとって青果物取扱業者の統合がすすめられたわけであるが、このほかにも海軍に青果物を供給する特別の業者が存在していたことを付記しておかなければならないだろう。呉には海軍の購買組織が種々おかれていたわけであるが、なかでも昭和11年当時13か所の購買所を有していた呉工廠の行員を対象とする呉海軍共済組合は、規模も大きく品数も多く市価より安いということで呉市の商品に大きな脅威を与えていた。この購買所において青果物を販売するということを知った青果物小売業者は反対運動を展開、これを押し切って購買所が15年8月より青果物の販売を強行すると、これに反発した合友会は8月20日に総会を開き海軍に協力した業者を除名処分にした。問屋側も合友会支持をきめたので、仕入先を失った業者は、海軍の援助のもと生産者より直接仕入れるという独自のルートを開拓した。

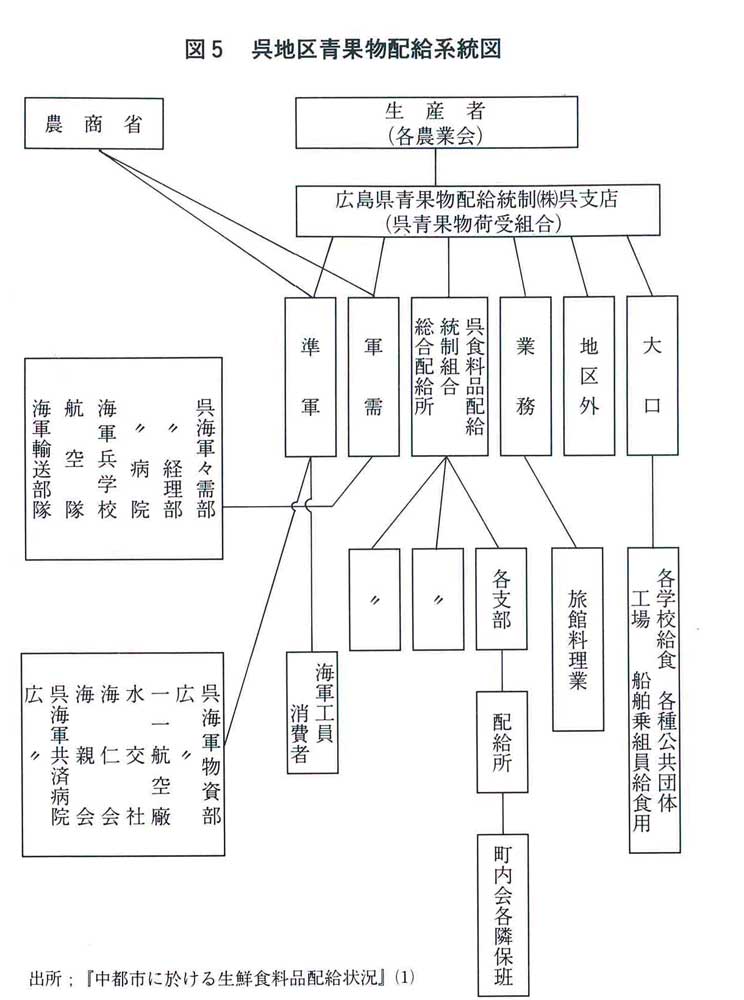

つぎに、昭和20年2月の段階の呉地区の青果物配給図をみると、図5のようになっている。荷受品は、1.軍需品、2.準軍需、3.一般家庭、4.大口、5.業務の順位によって分荷されることになっていたといわれる。なおこうした制度の整備にもかかわらず、青果物の、19年7月から12月までの1日1人当りの平均配給量は、割当基準量50匁(約187.5グラム)に対し21.5匁(約80.6グラム)にすぎなかったという。

一方、小売業者の方に目を転ずると、昭和16年1月16日に呉市食糧品小売商業組合が設立されている。この組合は、砂糖部・菓子部・青果部(合友会関係)・海産物部・鶏卵部の5部門からなり、出資金15万円で呉市と昭和村を範囲とする組合員約2000人の大組織であった。その後、食料品の総合配給を目的に呉食糧品配給統制組合が設立され、19年8月1日より、米麦・鮮魚・菓子をのぞいた食料品を1か所にまとめて配給するという食糧品総合配給制度がスタートした。これにより商店は、全部各町内会連絡区域別にわかれた各支部に統括されることになり、配給所が市内に96か所、2町内会平均1か所の割合に整備されたのである。