4.川原石市場の移設

呉の商港として位置づけられた川原石には、 いち早く市場が形成された。明治43年1月1日から川原石を含む呉軍港内への入港船が小型船舶に限定、夜間航行も禁止されたことにより呉市の主たる商港は吉浦港に移ったが、食料品運搬にはほとんど支障はなかった。

呉の商港として位置づけられた川原石には、 いち早く市場が形成された。明治43年1月1日から川原石を含む呉軍港内への入港船が小型船舶に限定、夜間航行も禁止されたことにより呉市の主たる商港は吉浦港に移ったが、食料品運搬にはほとんど支障はなかった。

吉浦港が呉市の商港として脚光をあびたことによって、呉と吉浦を結ぶ新道路の建設が焦眉の課題となった。しかし、この計画は財政難などのためにすぐに具体化されず、ようやく大正4(1915)年12月18日に呉市長沢原俊雄と橋本忠次郎の間で、呉~吉浦間道路と海面埋め立て工事に関する最終的な契約が締結されたのであった。それによると、工事費一切を橋本が負担するかわり、道路や港湾施設などの公共用地をのぞく埋立地は、橋本に帰属することになった。

大正5年12月、二川町字西二河通1丁目より吉浦町字東浜新開にいたる延長1,877間(約3397.4メートル)、幅員6間(約10.9メートル)ないし7間(約12.7メートル)の道路と、4万1450坪(約13万6785平方メートル)の埋立地を造成(造成地には物揚場などの港湾公共施設が含まれる)する呉~吉浦道路の工事が開始された。工事は自然災害や物価騰貴にはばまれて、大幅に遅延し(計画では3年以内に竣工)、ようやく14年6月5日に供用となったのであった。その間、川原石港を利用して食料品卸売業を営んでいた商人は

「海岸埋立工事進捗シ漸次海岸一面ノ封鎖ノ為メ従来ノ営業場所ニテハ充分ノ活動困難ニ立チ至」った。第一次世界大戦による物価騰貴などにより、工事が予想以上に遅延したことも市場の経営を困難にしたと思われる。かくして若山作一・堀口卯助・佐々木鹿蔵・石田弥代吉を代表とする16名は、11年1月21日に「埋立地ノ一部ニ仮小屋ヲ建設シ不日埋立工事完成ノ上相当市場ノ計画相立」てることを内容とする「海岸埋立地使用」を作成し呉市に提出、2月22日に許可をえている。

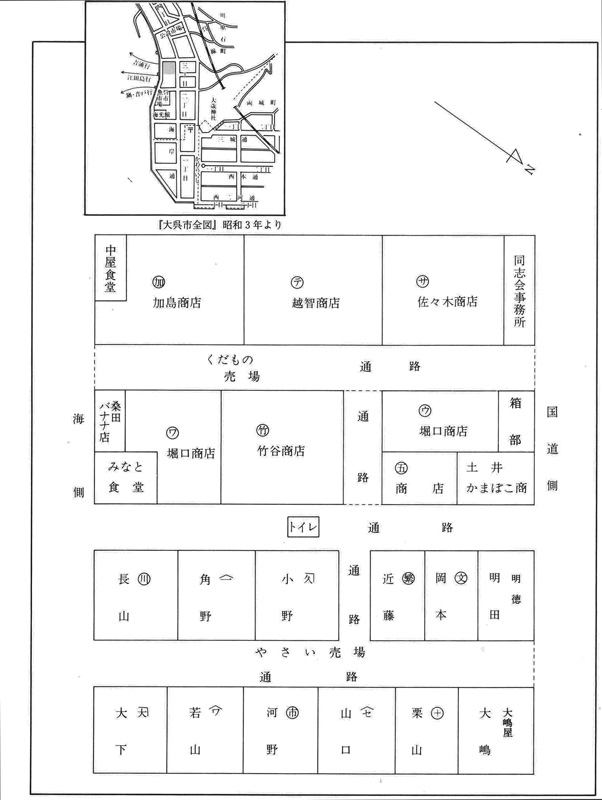

このようにみてくると、呉~吉浦道路の供用開始以前に海岸埋立地が完成していたことがわかる。事実、すでに述べたように、大正10年3月に海岸通市場が設置されて以後、つぎつぎと市場が埋立地である海岸通にできている。なお旧川原石港を残し一部埋立地を利用していた頃の川原石市場付近の様子は、図1のようになっていたという。海岸通に本格的に卸売業者が進出するのは、15年2月25日に埋立地にできた新川原石港に第1期工事が竣工してからのことと思われる。こうして昭和期になると、川原石市場(埋立地に誕生した新市場の正式な住所は海岸通2,3丁目であるが、普通川原石市場と呼ばれている)は、鮮魚と青物をそろえた呉市随一の市場として隆盛をほこるようになる。こころみに10年の1店当たりの年間売上高をみると2万2457円を記録しているが、これは銀行・代理店・専門店の多い本通りの売上高の1万3792円や、専門店・娯楽施設の連なる市内随一の繁華街の中通の売上高の1万2983円をはるかにしのぐ額であった。呉市に食料品以外にみるべき卸売業が少ないということの証明であり、人口の多い海軍を持つ呉の食料品卸売業に実力を示しているといえよう。この隆盛をほこった当時の川原石市場の各店の配置は図2のようになっている。