2.市場の概要

第1次世界大戦は呉市に未曾有の繁栄とともに、人口の急増などから種々のひずみをもたらし、大正7(1918)年8月には米騒動にみまわれた。この米騒動後の社会政策を推進する機関として8年7月11日に社会事業調査会が設立され、同会の提言にもとづく社会事業の一つとして、物価の安定に有効な公設市場の設立が日程にのぼってきたのである。

第1次世界大戦は呉市に未曾有の繁栄とともに、人口の急増などから種々のひずみをもたらし、大正7(1918)年8月には米騒動にみまわれた。この米騒動後の社会政策を推進する機関として8年7月11日に社会事業調査会が設立され、同会の提言にもとづく社会事業の一つとして、物価の安定に有効な公設市場の設立が日程にのぼってきたのである。

公設市場の設立に対しては、小売業者を圧迫するものであるという声もかなり根強かった。しかし労働組合や消費者の物価安定を望む声に圧倒され、大正8年12月24日の市会でその設置が可決された。松本町の衆楽園空地を利用して松本町公設市場の店舗が設置され、9年5月1日をもって開業した。12人の指定商人が穀類・味噌・醤油・漬物・生魚・牛肉・野菜・雑貨品など日用必需品を安定した価格で販売したのであった。12年12月9日に神原公設市場、14年1月22日に海岸通公設市場(川原石公設市場ともよばれた)があいついで設立したが、その後物価が安定したこともあって、昭和3(1928)年度に神原と海岸通公設市場、同6年度をもって松本町公設市場が閉鎖された。しかし、人口急増地ながら私設市場が未発達な地域では公設市場を求める声が強く、5年6月12日に警固屋公設市場が7店舗をもって開設され、15年3月31日まで営業をつづけている。

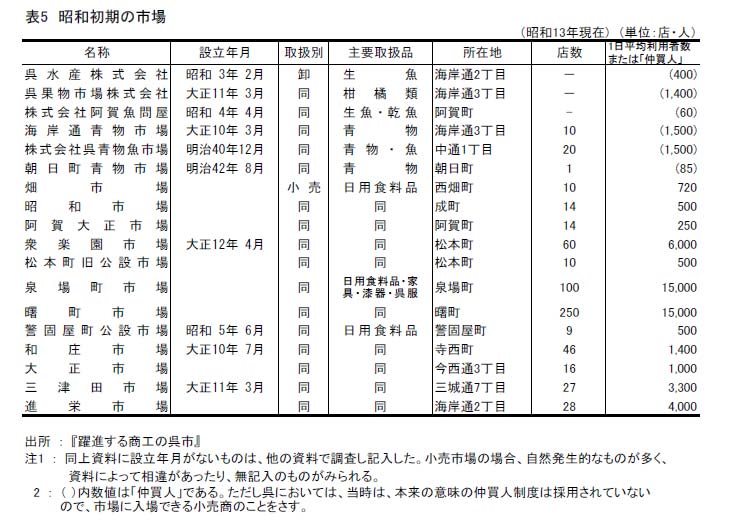

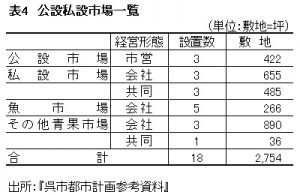

この公設市場の開設に刺激されて私設市場の新設があいつぎ、対象15年末には表4にみるように18か所、のちに呉市に合併する吉浦町1か所、警固屋町1か所、阿賀町1か所、広村3か所を加えると23か所を数えるにいたる。その後、公設市場の整理、魚卸売商の合併、小売市場の新設などがあって、経済統制期にかかる昭和13年には、表5にみるような市場が営業していたという。