2.商店街の形成と市場の成立

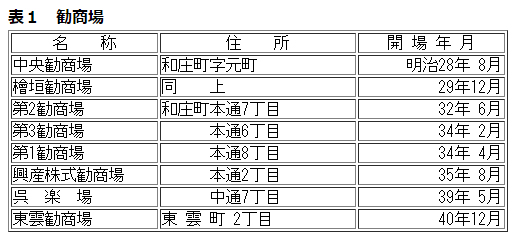

商店の近代化と商店街の形成 呉の商業は、最初に元町付近で発生し、ついで本通筋へと移動し、市制施行の前後には、本通に呉で最初の商店街が形成された。商店・銀行・商事会社など呉を代表する建造物が桜と松の並木に彩られて軒を並べていたという。商業の近代化に一時代を画した、承認が1か所に集まって日用品を販売する一種のマーケットともいうべき勧商場も、表1にみるように、最初は元町に設立されたものの、しだいに本通がその中心となることがわかる。これらのうちもっとも大きかったのは第2勧商場で、敷地が825坪(約2723平方メートル)、建坪358坪(約1181平方メートル)に、雑貨・木竹製品・履物・文具・玩具・果物・菓子などを取り扱う29店舗が集まっていた。なお、第1勧商場と呉楽場には、場内に演芸場がもうけられていた。

商店の近代化と商店街の形成 呉の商業は、最初に元町付近で発生し、ついで本通筋へと移動し、市制施行の前後には、本通に呉で最初の商店街が形成された。商店・銀行・商事会社など呉を代表する建造物が桜と松の並木に彩られて軒を並べていたという。商業の近代化に一時代を画した、承認が1か所に集まって日用品を販売する一種のマーケットともいうべき勧商場も、表1にみるように、最初は元町に設立されたものの、しだいに本通がその中心となることがわかる。これらのうちもっとも大きかったのは第2勧商場で、敷地が825坪(約2723平方メートル)、建坪358坪(約1181平方メートル)に、雑貨・木竹製品・履物・文具・玩具・果物・菓子などを取り扱う29店舗が集まっていた。なお、第1勧商場と呉楽場には、場内に演芸場がもうけられていた。

明治38年ごろ<沢原喜久氏提供>

本通についで、中通がしだいに商店街の様相を整えるようになった。中通は呉最大の劇場の呉座(中通6丁目)をはじめ、檜垣座(中通3丁目)、永福座(中通8丁目)、そして呉楽場のなかにあった呉楽座(中通7丁目)などの演芸場が集まる娯楽街として出発した。しかしその娯楽街としてのにぎわいが必然的に商店街を形成することになる。とくに、42年10月31日に西本通3丁目~本通9丁目間の市街電車が開通してからは、本通をしのぐにぎわいをみせるようになった。

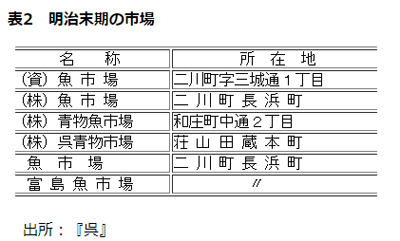

市場の成立 市場の歴史は、明治33(1900)年5月に池田浅助外1名と富島平助がともに川原石に魚市場を開設したことにはじまる。そして翌34年に和庄町に青物市場、35年に泉場町に魚市場、36年に二川町に久保田魚市場、40年に二川町に桐山良吉魚市場、40年12月に和庄町に青物魚市場、41年3月に荘山田村に青物市場、大正元年に和庄町に呉中央青物市場などが開設されたのである(『呉市史』第1集の場合も、市制施行後の大字名(旧町村名)を基本としており(なかには泉場町のように、さかのぼって新町名が使用されている場合がある)、新町名にあてはめることの困難さが予想される。

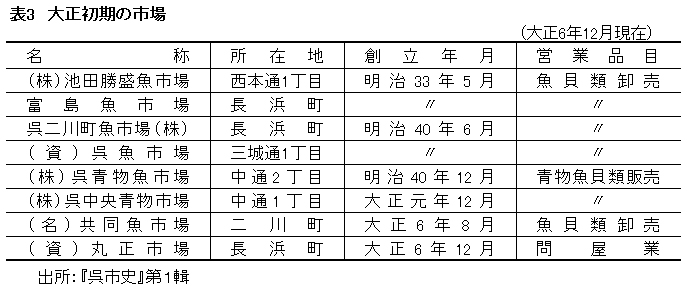

こうした点をいくらかでも解明するため、明治43年4月と大正6(1917)年12月現在の市場についてまとめた表2と表3を掲載してみました。最初の記述と糧票を参考に推測すると、明治33年5月に開設された二つの市場のうち池田魚市場は、川原石、のちの二川町長浜町から西本通1丁目に移転、もう一つの富島魚市場は、当初からのちの長浜町で営業をつづけていることがわかる。34年の和庄町の青物市場がのちの中通1丁目なのか他の場所なのかについては判断しかねる。36年の二川町の久保田魚市場は表2の株式会社魚市場に相当し、40年の桐山良吉魚市場は二川町三城通1丁目の合資会社呉魚市場、和庄町の青物魚市場は、中通2丁目の株式会社青物魚市場であり、荘山田村の青物市場は蔵本町にあったものと思われる。

こうした点をいくらかでも解明するため、明治43年4月と大正6(1917)年12月現在の市場についてまとめた表2と表3を掲載してみました。最初の記述と糧票を参考に推測すると、明治33年5月に開設された二つの市場のうち池田魚市場は、川原石、のちの二川町長浜町から西本通1丁目に移転、もう一つの富島魚市場は、当初からのちの長浜町で営業をつづけていることがわかる。34年の和庄町の青物市場がのちの中通1丁目なのか他の場所なのかについては判断しかねる。36年の二川町の久保田魚市場は表2の株式会社魚市場に相当し、40年の桐山良吉魚市場は二川町三城通1丁目の合資会社呉魚市場、和庄町の青物魚市場は、中通2丁目の株式会社青物魚市場であり、荘山田村の青物市場は蔵本町にあったものと思われる。

これまでにてきたように、呉を代表する市場としてまず川原石(後述するように明治37年10月1日以降、川原石は正式には二川町に一字をさすにすぎなくなるが、従来どおりここでは二川町の海岸部をあらわす意味にもちいる)が発展してきたわけであるが、それは、呉鎮守府の開設により、広島への番船などを出していた呉町港が民間の港としての機能を停止せざるをえなくなり、かわって川原石が商港として位置づけられたことによる。川原石には明治18(1885)年3月、大阪~下関間に就航していた尼崎汽船をはじめ、主要航路の船がぞくぞくと寄港するようになる。34年には「川原石港の築調が小規模ながらなされ」、船の発着が便利になったという。早くも20年に、川原石~吉浦東浜新開に、幅員3.6メートルの道路が開通していたことも、川原石の発展に寄与しただろう。

呉の商港としての発展により、明治20年に137戸・617人にすぎなかった川原石・両城の戸口は、22年に890戸・4450人、31年には1208戸・5331人というように急上昇する。このうち呉町を中心とする宮原村からの移住者は182戸であり、呉浦以外からも多数の人々が両地区へ移住してきたことがわかる。こうした商港に面した商業地としての両地区の発展は、農林漁業に基盤を置く吉浦本村との間に気風の相違を生ずることになる。かくして35年4月1日をもって、旧吉浦村のうち字川原石と両城をもって二川町が成立、同年10月1日には、和庄町・宮原村・荘山田村とともに合体して呉市を誕生させることになるのである。

なお、呉市に編入後、川原石・両城地区は呉市大字二川町となり、37年10月1日にに新町名として、両城・長浜町・東港町・西港町・川原石・西ヶ迫・新宮の7町が小字としておかれることになる。

なお、呉市に編入後、川原石・両城地区は呉市大字二川町となり、37年10月1日にに新町名として、両城・長浜町・東港町・西港町・川原石・西ヶ迫・新宮の7町が小字としておかれることになる。

川原石とともに2大卸売市場を形成することとなる中通1,2丁目の市場の出発点をいつにおくかについては、明治34年の和庄町に開設された青物市場の位置が不明なので確認しえなかった。ただ、40年12月に生鮮食料品卸売業に建造物を賃貸する目的で資本金5万円の株式会社青物魚市場が設立されて以降、本格的に市場として出発したことは確かである。のちに小売市場として呉市隋一のにぎわいを見せる東泉場は、35年に魚市場が開設されたのを契機に市場として歩みはじめたという。